日本航空輸送のスーパーエレクトラ絵はがきのロックヒードとロッキード

日 本 航 空 輸 送 株 式 会 社 旅 客 機

ロ ッ ク ヒ ー ド 1 4 WG - 3 型 1 1 人 |

ロ ッ キ ー ド F 14 W G 3 型 旅 客 機 (Lockheed

14WG3)

ライト・サイクロン875馬力2台・ 巡航速力325粁/時・旅客席10名・乗務員4名 |

1936(昭和11)年発行

日本航空輸送50年史 現有機集から

.JPG)

このように、ロッキードF-14スーパーエレクトラの機体説明に「ロックヒード」と「ロッキード」の二種類があり、例えば、ロッキード事件の被告人となった大久保利春氏が「ロックヒード」と言っていたのを思い出すというようなメールを頂きました。

また、LockheedはもともとLoughheadなので、「ロックヒード」ならぬ「ローグヒード」とした雑誌もあります。

なるほど、Lockheed Aircraft

Coの前身は、1916年にAllan LougheadとMalcolm

Loughheadの兄弟が設立したLoughhead Aircraft

Manufacturing Coです。

ちょっとややこしいですが、1926年に新会社とした際に綴りをLoughheadからLockheedにしたのは、音声発音にマッチさせるためだという説(

世界の航空機1952年7月号ロッキード40年史)があります。

(Lockheed Aircraft Coの傍系としてLoughheed Aircraftという会社もあるそうです

)

日本でロッキード機が一般化するのは、毎日新聞社が1932(昭和7)年に輸入したロッキード

アルテア通信機あたりからですから、既にLockheedが定着しております。それを「ロックヒード」と読むか「ロッキード」と読むかは、古い書籍では圧倒的に「ロックヒード」が多いですが、

絵はがきと同じように「ロッキード」としているものも、稀にはありました。

古い順にピックアップしてみます。

(A) 航空知識 1936(昭和11)年8月号 ロッキードと表示

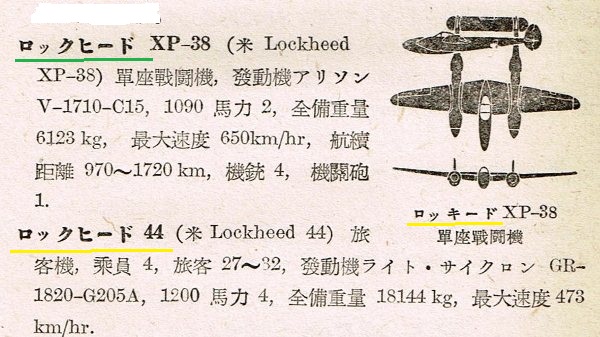

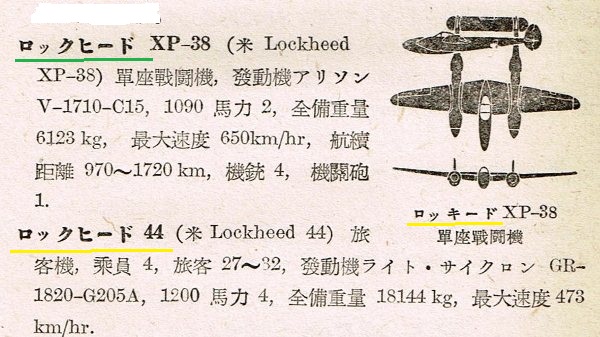

(B) 航空事典 1938(昭和13)年発行 表題はロックヒード、図の説明はロッキードと混用

(D) 世界の航空機 1957(昭和32)年7月号ロッキード変遷史 解説野沢 正

ロッキード、ローグヒードを混用

こんな具合です。戦後においても(D)のように、同じページの同じ初飛行の機体

について社名が違うというようなことですから、(B)や(C)に見られる戦前はてんでんばらばらな感じです。

航空局企画課長までもが(部下の執筆でしょうが)平気で二つの呼称を使い、編集した朝日新聞社も気が付いていないというところに、名称への極めてずさんな対応を見るような気がします。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)